Warum benötigt es die 1 zu 1 Mindestabstandsregel

für C2 Drohnen in A2 und A3?

Die Flugbahn einer fallenden Drohne ist ein komplexes Zusammenspiel aus physikalischen Kräften. Während die Bewegung im Vakuum einer einfachen Wurfparabel folgt:

1. wird die reale Flugbahn – die sogenannte ballistische Kurve – maßgeblich durch den Luftwiderstand und den Wind beeinflusst.

2 Diese Faktoren verkürzen nicht nur die Reichweite, sondern verändern die Form der Kurve grundlegend. Dieser Simulator ermöglicht es, diese Effekte zu untersuchen, indem Sie Parameter wie Flughöhe, Geschwindigkeit, Masse und Windverhältnisse anpassen, um eine realitätsnahe Fallkurve zu berechnen.

Wie diese Simulation zeigt, kann selbst eine C0 Drohne eine Gefährdung darstellen, aber umso mehr C1 oder C2 Drohnen oder noch schwerer. Insbesondere erklärt dieser Online-Simulator einer Drohnenfallkurve, warum die EASA in den EASY Access Rules (EAR) die 1 zu 1 Mindestabstandsregel als pauschale "vereinfachte" Anwendungsregel über die Mindestabstandsregeln von C2 Drohnen in A2 von 5 m im Langsamflugmodus und 30 m im Normalflugmodus vorgibt.

Folglich sind im Langsamflugmodus wenn die Flughöhe von 5 m überschritten wird, die 1 zu 1 Mindestabstandsregel anzuwenden und im Normalflugmodus oberhalb der 30 m Flughöhe.

Man beachte auch, dass die jeweiligen Abstände den Radius definieren und der Durchmesser der Fläche, in die keine unbeteiligten Personen, Fahrzeuge oder Tiere eindringen dürfen, doppelt so groß ist. Also bei 60 m Flughöhe bedeutet dies, dass quasi schon ein Fußballfeldfläche eine nicht mehr ausreichende abzusperrende und zu evakuierende Fläche darstellt! Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass der menschliche Schätzfehler exponentiell zunimmt, wo z.B. die Drohne runterfällt, ist bei zunehmender horizontaler Entfernung zwischen Pilot und Drohne und je höher in der Luft extrem schwer einzuschätzen. Bei 100m Entfernung kann man locker 50% drauf rechnen.

Optionaler Impuls: Es gibt einen neuen Abschnitt "Optionaler Impuls (z.B. Vogelschlag, Vogelangriff oder Crash mit anderer Drohne)". Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie die Simulation um einen plötzlichen Impuls erweitern. Sie können Masse, Geschwindigkeit, Richtung und den genauen Zeitpunkt des Impulses definieren. Dies modelliert eine vollkommen unelastische Kollision, bei der sich die Geschwindigkeiten und die Gesamtmasse der Drohne zum angegebenen Zeitpunkt ändern.

Achtung:

für geänderte Zahlenwerte muss der blaue Button "Simulation starten" neu gedrückt werden, erst damit wird die Grafik neu gerendert.

Die Einschlagsenergie von 120 Joule reicht aus um ein "Schlüsselbein" (an der Schulter) zu brechen, was eine "gefährliche" Körperverletzung darstellt und als strafbare Handlung gewertet werden könnte.

Eine gewisse "Unschärfe" von diesem Online-Simulator für eine ballistische Fallkurve einer Drohne ist noch der Wind-/Luftwiderstand, bzw. die "Fläche vorm Wind" die ist jeweils abhängig von der Form und Größe der Drohne, die vorgegebenen Werte sind eher für typische C0 Drohnen ganz grob gemittelt. Bitte individuell noch optimieren. Die sonstigen Ausgangswerte können auch alle geändert werden.

Hier eine Liste mit einigen Vögeln, die man schon gefilmt hat, wie sie Drohnen angegriffen und einen Crash der Drohne verursacht haben:

Möwe (Lachmöwe)

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 300 - 360 g andere Mövenarten können bis 1800 g schwer werden

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:** bis zu 110 km/h (ca. 30,56 m/s)

Taube (Stadttaube/Brieftaube)

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 300 - 400 g

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:** bis zu 120 km/h (ca. 33,33 m/s) (Brieftauben auf kurzen Strecken)

Krähe (Rabenkrähe)

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 400 - 600 g ein Kolkrabe kann über 1000 g schwer werden

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:** ca. 50 - 60 km/h (ca. 13,89 - 16,67 m/s)

Falke (Wanderfalke)

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 550 - 1.300 g

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:**

- **Horizontalflug:** ca. 100 - 130 km/h (ca. 27,78 - 36,11 m/s)

- **Sturzflug:** über 320 km/h (ca. 88,89 m/s)

Bussard (Mäusebussard)

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 800 - 1.100 g

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:**

- **Normaler Flug:** ca. 45 km/h (ca. 12,50 m/s)

- **Sturzflug:** bis zu 80 km/h (ca. 22,22 m/s)

Nilsgans

- **Durchschnittliches Gewicht:** ca. 1.800 - 2.200 g

- **Maximale Fluggeschwindigkeit:** Für die Nilsgans liegen keine gesicherten allgemeinen Angaben zur maximalen Fluggeschwindigkeit vor, sie sind jedoch für ihre ausdauernden und weiten Flüge bekannt. Ein Vorfall ist aber bekannt wo eine NIlsgans in Bayern 2025 eine Thermaldrohne von einem Rehkitzretterteam gecrasht hat und die Drohne ganz knapp neben dem Team eingeschlagen ist. Aus eigenen Beobachtungen würde ich mal so auf 50km/h deren Fluggeschwindigkeit schätzen.

Beitrag und Simulator Code Copyright (c) 2025 Michael Radeck - Drohnenexperte und Drohnentrainer seit fast 20 Jahren

Der online Drohnen Absturz Simulator - Fallkurven - Generator

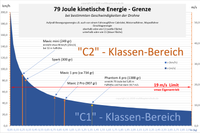

Die Einschlagsenergie - Grenze von 79/80 Joule - die Kernregel auf der die Risiko-Klassen der EU-Drohnenverordnung beruht:

Die Grafik zeigt verschiedene Drohnen und ihr Gewicht bei welcher Geschwindigkeit / Fallhöhe die 80 Joule Grenz erreicht wird. Allerdings ohne physikalische Einflüsse wie Windwiderstand oder Wind. Jedoch spielt das bei den geringen Fallhöhen die hier betrachtet wurde keine nennenswerte Rolle, was man im Crash-Simulator auch nachvollziehen kann.

Zwischen Spektakel und Gefahr: Eine Analyse ziviler Drohnenunfälle und ihrer globalen Opferzahlen

Ein Feiertagsspektakel wird zum Terror in Orlando

Am Abend des 21. Dezember 2024 versammelte sich eine erwartungsvolle Menge im Lake Eola Park in Orlando, Florida, um ein modernes Weihnachtswunder zu erleben: die „Holiday Drone Show“. Hunderte von Drohnen, insgesamt 500, sollten den Nachthimmel in ein choreografiertes Ballett aus Licht und Farbe verwandeln, ein Zeugnis für die Wunder der modernen Technologie, die als Massenunterhaltung dient.1 Für Tausende von Zuschauern, darunter viele Familien, versprach der Abend ein festliches Highlight zu werden.

Doch die Faszination schlug abrupt in Chaos und Entsetzen um. Wenige Minuten nach Beginn der Show begannen mehrere Drohnen unkontrolliert zu agieren, kollidierten in der Luft und stürzten wie leuchtende Geschosse vom Himmel. Einige fielen in den See, andere direkt in die Zuschauermenge.2 Die plötzliche Verwandlung von einem geordneten Spektakel in eine unkontrollierbare Gefahr löste Panik aus.

Im Zentrum dieser Katastrophe stand ein siebenjähriger Junge namens Zander (in einigen Berichten auch Alezander genannt). Er wurde von einer herabstürzenden Drohne mit voller Wucht an der Brust getroffen. Der Aufprall war so heftig, dass der Junge das Bewusstsein verlor. Die Schwere seiner Verletzungen wurde im Krankenhaus deutlich: Er musste sich einer Notoperation am offenen Herzen unterziehen, um ein beschädigtes Herzventil zu reparieren. Dieser Vorfall verwandelte einen Abend der Freude in eine Tragödie und richtete den Fokus der Öffentlichkeit auf die potenziell tödlichen Risiken, die mit zivilen Drohnentechnologien verbunden sind.

Der Vorfall in Orlando ist mehr als nur ein tragischer Einzelfall. Er dient als kritische Fallstudie, die tiefgreifende Schwachstellen in der schnell wachsenden zivilen Drohnenindustrie aufdeckt. Die Analyse dieses einen Ereignisses ist entscheidend, um die breiteren globalen Risiken, die Unzulänglichkeit bestehender Sicherheitsnetze und die dringende Notwendigkeit für eine umfassendere Regulierung und Rechenschaftspflicht zu verstehen.

Sektion 1: Anatomie eines High-Tech-Versagens: Die Untersuchung am Lake Eola

Die Untersuchung des Vorfalls in Orlando, angeführt von der US-amerikanischen National Transportation Safety Board (NTSB) und der Federal Aviation Administration (FAA), liefert eine forensische Analyse der Fehlerkette, die zu der Katastrophe führte. Ironischerweise wurde die Show von Sky Elements LLC betrieben, einem der prominentesten Unternehmen der Branche, das mehrere Guinness-Weltrekorde hält und durch Auftritte bei „America's Got Talent“ bekannt wurde. Dies unterstreicht, dass selbst führende Anbieter nicht vor katastrophalem Versagen gefeit sind.

Eine Kaskade technischer Fehler

Der Bericht des NTSB zeichnet das Bild einer Kaskade von Fehlern, bei der ein Problem zum nächsten führte und die Sicherheitsmargen systematisch erodierten.

- Probleme vor dem Start: Fünf Minuten vor Showbeginn weigerten sich fünf der 500 Drohnen, die Startdaten zu akzeptieren. Als Reaktion wurde ein „Soft Reboot“ der gesamten Flotte durchgeführt. Obwohl dies für die meisten Drohnen das Problem zu beheben schien, blieben zwei weiterhin fehlerhaft und wurden aus der Show entfernt.

- Nicht synchronisierter Start: Obwohl das Steuerungssystem dem Piloten den Status „grün“ für den Start signalisierte, hoben die Drohnen nicht wie vorgesehen einheitlich ab. Die Formationsebenen verschoben sich in der Höhe, was auf einen sofortigen Verlust der Kohäsion innerhalb des Schwarms hindeutet.

- Kritische Fehlausrichtung: Die Untersuchung deckte einen schwerwiegenden Fehler auf: eine Fehlausrichtung des definierten Show-Zentrums um 7 Grad. Dieser scheinbar geringfügige Fehler hatte massive Konsequenzen für die gesamte Sicherheitsarchitektur der Show.

- Kompromittierter Geo-Fence: Der Geo-Fence – eine virtuelle Grenze, die die Drohnen in einem sicheren Bereich halten und das Publikum schützen soll – war durch die Fehlausrichtung gefährlich nahe an die Zuschauer verschoben worden. Verschärft wurde dieses Problem durch eine weitere Fehlkonfiguration: Der Sicherheitsabstand (Puffer) des Geo-Fence war auf 1 Meter programmiert, anstatt des unternehmenseigenen Standards von 5 Meter. Diese Kombination aus Fehlausrichtung und reduziertem Puffer verringerte die Sicherheitsmarge drastisch und positionierte den virtuellen Schutzzaun faktisch über den Köpfen des Publikums.

Die kontroverse Entscheidung, die Show fortzusetzen

Ein entscheidender Punkt der Analyse ist die Entscheidung des verantwortlichen Piloten, die Show nicht abzubrechen, nachdem der Kontrollverlust offensichtlich wurde. Laut dem NTSB-Bericht begründete der Pilot diese Entscheidung damit, dass die Prozeduren zum Anhalten der Show und zum Zurückholen der Drohnen ein noch größeres Risiko für das Publikum dargestellt hätten als die Fortsetzung der vorprogrammierten Flugroute der verbleibenden Drohnen.

Diese Argumentation offenbart eine fundamentale Schwäche im Systemdesign und in den Notfallprotokollen. Der Pilot stand nicht vor der Wahl zwischen einer sicheren und einer unsicheren Option, sondern musste sich zwischen zwei potenziell gefährlichen Vorgehensweisen entscheiden. Eine Reihe von technischen und menschlichen Fehlern hatte bereits zu einem Kontrollverlust geführt. Der Pilot erkannte diesen Zustand, doch die ihm zur Verfügung stehenden Notfallmaßnahmen – das Pausieren und Zurückholen der Drohnen – wurden selbst als hohes Risiko eingestuft. Dies zwang ihn zu einer „Wahl des geringeren Übels“, die dennoch zu schweren Verletzungen führte. Es fehlte offensichtlich ein robustes, narrensicheres „Fail-Safe“-System, wie etwa ein Befehl, der alle Drohnen anweist, sofort und sicher in einer vorab festgelegten, menschenleeren Zone zu landen. Das Dilemma des Piloten deutet auf einen tiefgreifenden Mangel an Voraussicht bei der Planung von Großveranstaltungen mit Drohnen hin.

Die Folgen und Auswirkungen auf die Branche

Nach dem Unfall verhängte die FAA neue Auflagen gegen Sky Elements. Das Unternehmen kündigte an, zusätzliche Sicherheitsverfahren einzuführen, wie etwa mehr Zeit für die Vorbereitung vor Ort und ein Verifizierungssystem, bei dem der Chefpilot oder ein Stellvertreter den Start freigeben muss. Der Vorfall hatte jedoch weitreichende Konsequenzen, die über regulatorische Maßnahmen hinausgingen. Mehrere Großveranstaltungen, darunter Silvestershows in Dallas und Myrtle Beach sowie ein Lauf im New Yorker Central Park, sagten ihre geplanten Drohnenshows mit Sky Elements ab. Dies zeigt einen erheblichen Verlust an kommerziellem und öffentlichem Vertrauen, der die gesamte Branche betrifft.

Anmerkung: der Originalbericht ist von der Website des NTSB "verschwunden" vermutlich ein "Opfer" der Aufräumaktionen der amerikanischen "Regierung".

Die Familie des verletzten Jungen musste ein GoFundMe starten um die Krankenhaus-Behandlungskosten bezahlen zu können. Bei dem Jungen musste eine "emergency open heart surgery" - Notfall Operation am offenen Herzen durchgeführt werden.

Sektion 2: Das globale Verzeichnis ziviler Drohnenvorfälle: Ein fragmentiertes Bild

Die Frage nach der weltweiten Anzahl von Toten und Schwerverletzten durch zivile Drohnen lässt sich nicht mit einer einzigen Zahl beantworten. Die Antwort erfordert eine entscheidende Unterscheidung zwischen zwei grundlegend verschiedenen Arten von Drohnen-verursachtem Schaden. Die Analyse der verfügbaren Daten zeigt, dass das globale Bild von einer dieser Kategorien dominiert wird.

Teil A: Unbeabsichtigter Schaden im zivilen Bereich (nicht bewaffnete Drohnen)

Umfassende, offizielle globale Statistiken über Verletzungen durch Unfälle mit Freizeit- oder kommerziellen Drohnen existieren nicht. Die wenigen verfügbaren offiziellen Daten bieten jedoch einen wichtigen Anhaltspunkt. Ein Bericht der Flugsicherheitsagentur der Europäischen Union (EASA) für das Jahr 2023 dokumentiert für den gesamten EU-Raum lediglich einen Todesfall und einen Fall schwerer Verletzungen durch unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS). Der Todesfall ereignete sich in einem kontrollierten Umfeld – ein 8 kg schweres Modellflugzeug traf einen Fernpiloten auf dem Gelände eines Modellflugclubs.

Diese offiziellen Zahlen müssen jedoch mit großer Vorsicht betrachtet werden. Die EASA selbst weist darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Vorfälle wahrscheinlich weitaus höher ist. Die obligatorische Meldepflicht der EASA beschränkt sich größtenteils auf zertifizierte UAS oder Vorfälle, die bemannte Flugzeuge oder schwere Personenschäden betreffen. Eine große Anzahl von Freizeitflügen und kleineren Unfällen wird somit nicht erfasst.

In Ermangelung robuster Statistiken lässt sich das Ausmaß der Gefahr nur durch ein Mosaik aus bekannten schweren Vorfällen zusammensetzen, die aus Nachrichtenberichten und privaten Datenbanken stammen. Diese Einzelfälle illustrieren die Art der Schäden, auch wenn ihre Häufigkeit unbekannt bleibt:

- Ein 18 Monate alter Kleinkind in England, dessen Auge von einem Drohnenpropeller halbiert wurde.

- Eine Triathletin in Australien, der nach dem Aufprall einer Drohne während eines Rennens ein Propellerstück aus dem Kopf entfernt werden musste.

- Zwei Frauen auf einer Hochzeit in den USA, die durch eine abstürzende Drohne Gehirnerschütterungen und Gesichtsfrakturen erlitten.

- Ein Fotograf in New York, dem bei einer Werbeveranstaltung die Nasenspitze von einer Drohne abgetrennt wurde.

Der Fokus der offiziellen Meldepflicht auf „schwere Verletzungen“ schafft eine erhebliche Datenlücke. Die Vorschriften von Behörden wie der FAA und der EASA definieren eine „schwere Verletzung“, die eine Meldung auslöst, anhand hoher Schwellenwerte, wie z. B. die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts. Vorfälle wie Schnittwunden, Prellungen oder Gehirnerschütterungen, die keine stationäre Behandlung erfordern, werden möglicherweise nie offiziell erfasst. Die anekdotischen Fälle des Fotografen und der Triathletin waren zwar schwerwiegend genug, um Schlagzeilen zu machen, könnten aber in eine regulatorische Grauzone fallen. Daraus ergibt sich, dass die offizielle Datenlandschaft für das gesamte Spektrum der Schäden systematisch blind ist. Die wahre Grundrate von Drohnen-verursachten Verletzungen ist unbekannt, was es unmöglich macht, das öffentliche Risiko genau zu bewerten oder festzustellen, ob ein schwerwiegendes Ereignis wie in Orlando eine Anomalie oder eine erwartbare Folge einer hohen Anzahl von nicht gemeldeten kleineren Vorfällen ist.

Sektion 3: Das regulatorische Netz: Können Regeln eine Wiederholung verhindern?

Bestehende rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen sollen die mit Drohnen verbundenen Risiken mindern. Eine Analyse dieser Systeme zeigt jedoch erhebliche Unterschiede und kritische Lücken auf, die ihre Wirksamkeit in Frage stellen.

Zwei Systeme im Vergleich: FAA vs. EASA

Ein Vergleich der Unfallmeldevorschriften der beiden einflussreichsten Luftfahrtbehörden der Welt – der FAA in den USA und der EASA in der EU – offenbart grundlegende Unterschiede:

- FAA (USA): Eine Meldung ist innerhalb von 10 Tagen erforderlich, wenn ein Unfall zu einer „schweren Verletzung“ (definiert als Stufe 3 oder höher auf der Abbreviated Injury Scale, was typischerweise einen Krankenhausaufenthalt erfordert) oder zu einem Bewusstseinsverlust führt. Bei Sachschäden ist eine Meldung erforderlich, wenn die Reparaturkosten 500 US-Dollar übersteigen.

- EASA (EU): Eine Meldung ist innerhalb von 72 Stunden erforderlich, wenn ein Vorfall zu jeder Art von Verletzung oder zu Sachschäden führt.

Die Diskrepanzen zwischen diesen Regelwerken sind mehr als nur administrative Details; sie stellen ein fundamentales Hindernis für ein globales Sicherheitsverständnis dar. Ein Vorfall, der in Deutschland eine obligatorische Meldung auslösen würde, könnte in Texas ungemeldet bleiben. Dies bedeutet, dass die Datensätze aus den beiden größten Luftfahrtmärkten nicht direkt vergleichbar oder aggregierbar sind. Das Fehlen einer internationalen Harmonisierung verhindert die Schaffung einer globalen Unfalldatenbank. Ohne eine solche Datenbank ist es unmöglich, weltweite Trends zu erkennen, die Ausfallraten bestimmter Drohnenmodelle zu verfolgen – wie es die britische Behörde im Fall der Matrice 210 tat – und evidenzbasierte globale Sicherheitsstandards zu entwickeln. Die regulatorische Divergenz selbst stellt somit ein systemisches Risiko dar.

Die Epidemie der Beinahe-Zusammenstöße

Sich nur auf tatsächliche Unfälle zu konzentrieren, verkennt das wahre Ausmaß des systemischen Risikos. Daten der FAA zeigen, dass die Behörde monatlich über 100 Meldungen von UAS-Sichtungen in der Nähe von Flughäfen erhält. Eine wegweisende Studie der Embry-Riddle Aeronautical University, die Beinahe-Zusammenstöße (Near-Midair Collisions, NMACs) objektiv analysierte, kam zu alarmierenden Ergebnissen:

- Die meisten Beinahe-Kollisionen mit Verkehrsflugzeugen ereignen sich innerhalb von 1,5 Meilen (ca. 2,4 km) vor der Landebahn.

- Eine kleine Anzahl von rücksichtslosen Drohnenpiloten war für einen überproportional hohen Anteil der gefährlichen Begegnungen verantwortlich.

- In 96 % der untersuchten NMACs flog die Drohne über der für sie maximal zulässigen Höhe.

Die hohe Anzahl von Beinahe-Kollisionen deutet darauf hin, dass das Luftsicherheitssystem unter konstantem, latentem Stress steht. Die geringe Zahl tatsächlicher Kollisionen ist nicht unbedingt ein Zeichen für ein sicheres System, sondern eher dafür, dass es ständig durch die Ausweichmanöver von Piloten oder durch reines Glück „gerettet“ wird. Die Daten zu den Beinahe-Zusammenstößen sind der Kanarienvogel in der Kohlenmine: Sie zeigen, dass die Bedingungen für einen katastrophalen Unfall häufig gegeben sind, auch wenn die Katastrophe selbst – bisher – selten eintritt.

Merkmal | FAA-Regulierung (USA) | EASA-Regulierung (EU) | Hauptimplikation |

Meldefrist | Innerhalb von 10 Tagen | Innerhalb von 72 Stunden | EASA erfordert eine schnellere Reaktion und Berichterstattung. |

Schwelle für Personenschäden | "Schwere Verletzung" (AIS Level 3+) oder Bewusstseinsverlust | Jede Verletzung | Die FAA-Schwelle ist deutlich höher, was zu einer erheblichen Untererfassung von weniger schweren Verletzungen führt. |

Schwelle für Sachschäden | Schaden über $500 (Reparatur oder Marktwert) | Jeder Sachschaden (je nach Risikokategorie) | Die EASA-Regeln sind umfassender und erfassen mehr Vorfälle. |

Zuständige Behörde | Federal Aviation Administration (FAA) | European Union Aviation Safety Agency (EASA) & nationale Behörden | Unterschiedliche Behörden mit unterschiedlichen Definitionen und Prozessen. |

Sektion 4: Das Daten-Schwarze-Loch: Warum wir nicht wissen, was wir nicht wissen

Die Schwierigkeit, die Kernfrage des Nutzers nach globalen Opferzahlen definitiv zu beantworten, liegt in einer Reihe von systemischen Herausforderungen, die ein vollständiges Verständnis der Drohnenrisiken verhindern.

Fehlende Lufttüchtigkeitsstandards

Im Gegensatz zu Verkehrsflugzeugen unterliegen die meisten in den USA verkauften Verbraucher- und kommerziellen Drohnen keinen vorgeschriebenen Sicherheitstests oder Lufttüchtigkeitszertifizierungen, bevor sie auf den Markt kommen.25 Das bedeutet, es gibt keine grundlegende Garantie für die Zuverlässigkeit oder Sicherheitsleistung einer Drohne. Hersteller sind nicht verpflichtet, Sicherheitsprobleme den Piloten offenzulegen.

Fehlerhafte und unvollständige Meldemechanismen

Wie bereits dargelegt, sind Piloten gesetzlich nur verpflichtet, Vorfälle zu melden, die hohe Schwellenwerte für schwere Verletzungen oder erhebliche Sachschäden erfüllen. In den USA gibt es zudem keine zentrale, leicht zugängliche öffentliche Datenbank für Drohnenunfälle. Die Datenbank des NTSB enthält nur sehr wenige Vorfälle mit kommerziellen Drohnen (gemäß Part 107), was Journalisten und Forscher dazu zwingt, sich auf private, von Nutzern betriebene Websites wie „Report Drone Accident“ zu verlassen. Dies steht im krassen Gegensatz zum Vereinigten Königreich, wo die Air Accidents Investigation Branch (AAIB) Berichte protokolliert und veröffentlicht, was eine Trendanalyse ermöglicht. So konnte die AAIB beispielsweise eine Häufung von Problemen mit dem Drohnenmodell DJI Matrice 210 identifizieren, die auf Feuchtigkeitsempfindlichkeit hindeuteten – eine Erkenntnis, die in den USA aufgrund der Datenlage kaum möglich gewesen wäre.

Menschliche und technische Herausforderungen bei der Untersuchung

Die Untersuchung von Abstürzen kleiner Drohnen ist von Natur aus schwierig. Ihnen fehlen die robusten „Blackbox“-Flugdatenschreiber, die in Flugzeugen Standard sind. Die Ermittlung der Unfallursache wird durch den Mangel an Informationen in den Berichten erschwert, was die Unterscheidung zwischen menschlichem Versagen, Geräteausfall und Umwelteinflüssen kompliziert macht. Menschliches Versagen ist ein Faktor bei 80-90 % der Flugunfälle, und Drohnen bilden da keine Ausnahme. Häufige Fehler sind mangelnde Konzentration, schlechte Flugplanung und ein übermäßiges Vertrauen in Automatisierungssysteme. Hinzu kommen technische Hürden wie die Vielfalt an Größen und Geschwindigkeiten, die die Erkennung und Verfolgung von Drohnen zu einer grundlegenden Herausforderung machen.

Diese Faktoren führen zu einem Teufelskreis der Datenignoranz. Da es keine umfassende Meldepflicht gibt, fehlt es an verlässlichen Daten über Drohnenausfälle und -unfälle. Ohne diese Daten können Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit keine systematischen Ausfallmuster bei bestimmten Modellen oder Einsatzarten erkennen. Ohne den Nachweis systematischer Ausfallmuster fehlt der politische oder regulatorische Wille, den Herstellern strengere und kostspieligere Auflagen wie eine obligatorische Lufttüchtigkeitszertifizierung aufzuerlegen. Dieser Mangel an Zertifizierung bedeutet, dass potenziell unsichere Produkte auf den Markt kommen können, die schließlich ausfallen – aber diese Ausfälle bleiben weitgehend ungemeldet, was den Zyklus von neuem beginnen lässt.

Fazit: Navigation im Drohnenzeitalter – Ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Rechenschaftspflicht

Die Analyse des Vorfalls in Orlando und der globalen Datenlage führt zu mehreren klaren Schlussfolgerungen. Der Absturz bei der Lichtshow war kein unglücklicher Zufall, sondern das Ergebnis eines systemischen Versagens, das durch eine Kaskade von technischen und menschlichen Fehlern ausgelöst wurde. Die globale Bilanz der Opfer durch „zivile Drohnen“ wird überwältigend von ihrem Einsatz als Waffen dominiert – eine Tatsache, die in Diskussionen über kommerzielle Sicherheit oft übersehen wird. Gleichzeitig sind die Daten über unbeabsichtigte Schäden gefährlich unvollständig, gefangen in einem Teufelskreis aus unzureichenden Meldeanforderungen und einem Mangel an harmonisierten internationalen Standards.

Um eine Wiederholung von Tragödien wie in Orlando zu verhindern und die breiteren Risiken zu bewältigen, sind entschlossene Maßnahmen auf mehreren Ebenen erforderlich:

- Für Großveranstaltungen: Es muss ein neuer, höherer Sicherheitsstandard etabliert werden. Dazu gehören obligatorische Audits der Show-Planung durch Dritte, robuste und getestete Notlandeprotokolle für den gesamten Schwarm und größere, nicht verhandelbare Geo-Fence-Pufferzonen, die strikt von Zuschauer Bereichen getrennt sind.

- Für Regulierung und Technologie: Eine Harmonisierung der Meldeanforderungen von FAA und EASA ist dringend erforderlich, um eine globale Datenanalyse zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die verpflichtende Einführung von Technologien wie Remote ID (Fernidentifizierung) und On-Board-Datenloggern (einer Art „Blackbox“ für Drohnen) unerlässlich, um die Rechenschaftspflicht zu erhöhen und effektive Unfalluntersuchungen zu ermöglichen.

- Für die globale Sicherheit: Das drängendste Problem bleibt die Bewaffnung kommerzieller Technologie. Dies erfordert einen globalen politischen Dialog, der sich auf die Kontrolle der Verbreitung von Drohnentechnologie für den Einsatz in Konflikten konzentriert. Es müssen klare internationale Gesetze geschaffen und durchgesetzt werden, die den Einsatz von Drohnen regeln, um Zivilisten zu schützen.

Das Drohnenzeitalter stellt die Welt vor eine doppelte Herausforderung: die Bewältigung der unbeabsichtigten Risiken einer aufstrebenden kommerziellen Industrie und die Konfrontation mit der vorsätzlichen Gewalt ihrer bewaffneten Anwendungen. Das eine ohne das andere anzugehen, ist zum Scheitern verurteilt. Wirkliche Sicherheit und Rechenschaftspflicht können nur durch einen ganzheitlichen Ansatz erreicht werden, der technologische Schutzmaßnahmen, robuste Regulierung, transparente Daten und eine feste Verpflichtung zu den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts miteinander verbindet.